【塗装は危険?】1990年代の家に多い「直張りサイディング」のリスクと正しい対処法

サイディングは、その優れたデザイン性、耐火性、そして施工のしやすさから、日本の住宅で最も広く普及している外壁材です。

しかし、そのサイディング外壁が、建てられた年代によって大きな問題を抱えている可能性があることはあまり知られていません。

特に注意が必要なのは、サイディングが急速に普及し始めた1990年代から2000年代初頭に建てられたお住まいです。

外壁にひび割れや塗膜の膨れといった不具合が見つかった時、多くの方は「古くなったから塗装でメンテナンスしよう」と考えるかもしれません。

ところが、その不具合の根本原因が単なる経年劣化ではなく、当時の標準だった「直張り工法」という施工方法そのものにある場合、高額な費用をかけた塗装が無意味になるどころか、かえって建物の寿命を縮めてしまうことさえあるのです。

問題は壁の表面ではなく、普段は見えない壁の内部で静かに進行しています。

このページでは、専門的な知識がないと見過ごされがちな「直張りサイディング」の構造的な問題点から、ご自身でできる簡単な見分け方、そして本当に建物を守るための適切なリフォーム方法まで、徹底的に解説します。

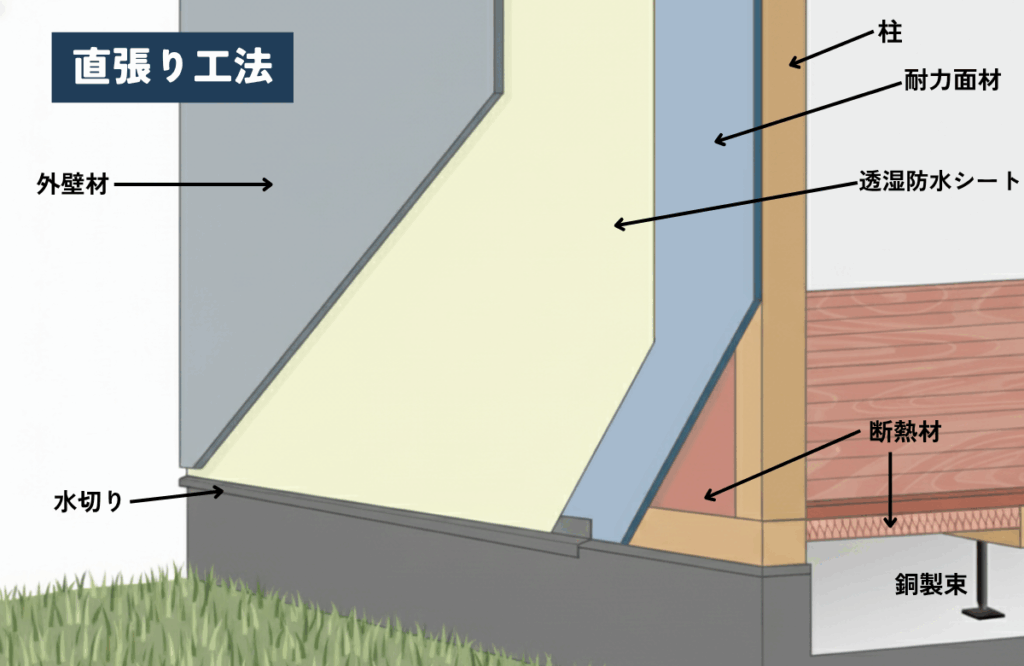

1.そもそも「直張り工法」とは?現在の標準「通気工法」との決定的な違い

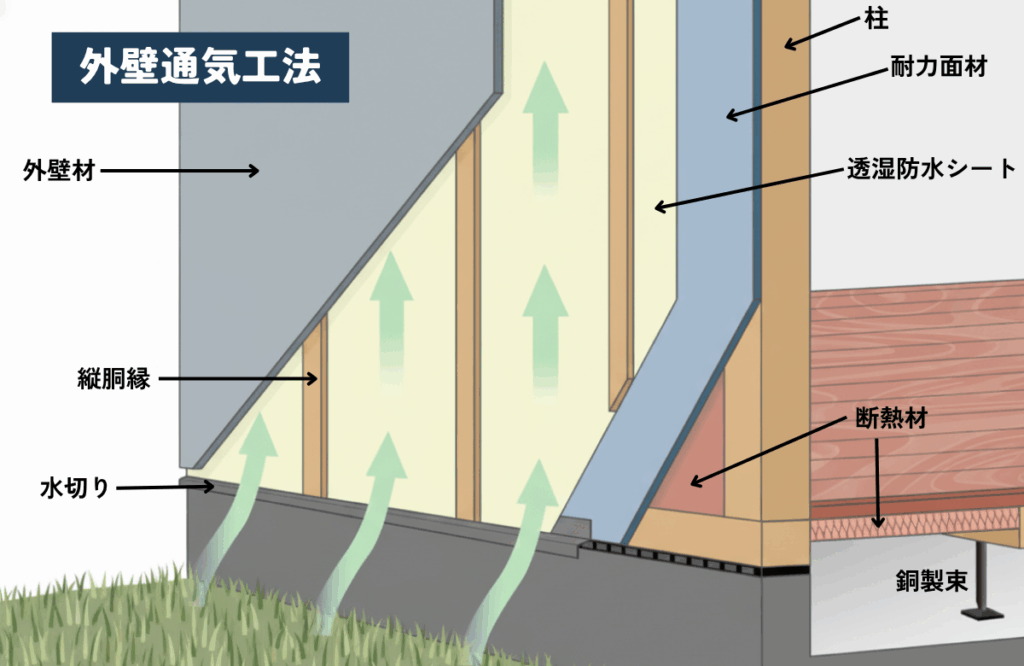

現在の日本の木造住宅では、サイディングを張る際に「外壁通気工法」を用いるのが標準となっています。

これは、サイディングの裏側に意図的に空気の通り道(通気層)を設ける工法です。

一方、それ以前に主流だったのが「直張り工法」です。

その名の通り、建物の柱や構造用合板などの下地材の上に防水シートを貼り、その上から直接サイディングを釘で打ち付けて固定する、非常にシンプルな工法でした。

この二つの工法の決定的な違いは、わずか15mm程度の「通気層」があるかないか、ただそれだけです。

しかし、このわずかな差が、建物の耐久性に計り知れない影響を及ぼすことになります。2000年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行され、住宅の長寿命化が求められるようになりました。

また、住宅の高気密・高断熱化が進んだことで、室内の湿気が壁の中にこもりやすくなり、それを効率的に排出する必要性が高まりました。

こうした背景から、壁の内部の湿気を排出し、建物を乾燥した状態に保つことができる「外壁通気工法」が急速に普及し、現在の標準工法として確立されたのです。

2.なぜこれほど危険なのか?直張りサイディングが引き起こす「壁内結露」の恐怖

直張り工法の最大の問題点は、壁の内部に侵入した湿気の逃げ場が全くないことです。

私たちが生活する中で発生する湿気(調理、入浴、洗濯物の室内干し、人の呼吸など)は、壁のコンセントの隙間などから壁の内部へと侵入していきます。

また、サイディングの継ぎ目であるシーリングの劣化箇所や、サッシ周りのわずかな隙間から雨水が侵入することもあります。

通気工法であれば、これらの湿気は通気層を通って自然に外部へ排出されます。

しかし直張り工法の場合、湿気は防水シートとサイディングの間に閉じ込められてしまいます。

そして、外気温との差によって壁の内部で結露が発生します。

これが、建物の寿命を静かに蝕む「壁内結露」です。

壁内結露が引き起こす被害は、多岐にわたり、非常に深刻です。

被害1:構造体の腐食と耐震性の低下

壁内結露によって常に湿った状態に置かれた木材は、木材腐朽菌が繁殖する絶好の環境となります。

家の骨格である土台や柱が腐食し始めると、建物の強度は著しく低下します。

シロアリも湿った木材を好むため、腐食した箇所から被害が拡大する二次被害のリスクも高まります。

その結果、地震が発生した際に本来の耐震性能を発揮できず、家が倒壊する危険性さえ考えられます。

被害2:断熱材の劣化と光熱費の増大

日本の木造住宅で多く使われるグラスウールなどの繊維系断熱材は、水分を含むと断熱性能が著しく低下する性質を持っています。

壁内結露で断熱材が濡れてしまうと、冬は暖房の熱が外に逃げ、夏は外の熱気が室内に伝わりやすくなります。

「最近、エアコンの効きが悪くなった」と感じる場合、壁の中で断熱材が機能不全に陥っている可能性も考えられます。

これは、快適な室内環境を損なうだけでなく、余計な光熱費の増大にも直結します。

被害3:カビの発生と深刻な健康被害

湿気、温度、そして養分(ホコリなど)が揃う壁の内部はカビにとって最適な繁殖場所です。

壁紙の裏や普段見えない壁の内側で繁殖したカビの胞子は、わずかな隙間から室内にも侵入します。

これらのカビ胞子を吸い込むことで、アレルギー性鼻炎、気管支喘息、アトピー性皮膚炎などの健康被害を引き起こす原因となることが指摘されています。

ご家族の健康を守る上でも、壁内結露は決して軽視できない問題です。

3.昔と今では大違い。サイディング製品と工法の進化

2000年頃を境に、サイディングの製品仕様や施工方法は、建物の長寿命化を目指して大きく進化しました。

具体的に何がどのように変わったのか、4つの主要なポイントに分けて詳しく見ていきましょう。

ポイント1:サイディングの張り方(工法の違い)

昔の工法(目安:2000年以前)では、「直張り工法」が主流でした。

これは壁の内部に空気の通り道(通気層)を設けない施工方法です。

現在の工法(目安:2000年以降)では、「外壁通気工法」が標準となっています。

こちらは壁の内部に意図的に通気層を設け、湿気を外部に排出する仕組みを持っています。 この記事で解説している通り、この通気層の有無が建物の耐久性に最も大きな影響を与えます。

ポイント2:サイディング本体の厚み

昔のサイディングは、厚さ12mmの製品が主流でした。

現在のサイディングは、最低でも14mm、主流は16mmの厚みを持つ製品が使われています。

厚みが増したことで、外部からの衝撃に対する強度が向上しました。

それだけでなく、より彫りの深い立体的なデザインが可能になり、外観の高級感や意匠性が格段に高まっています。

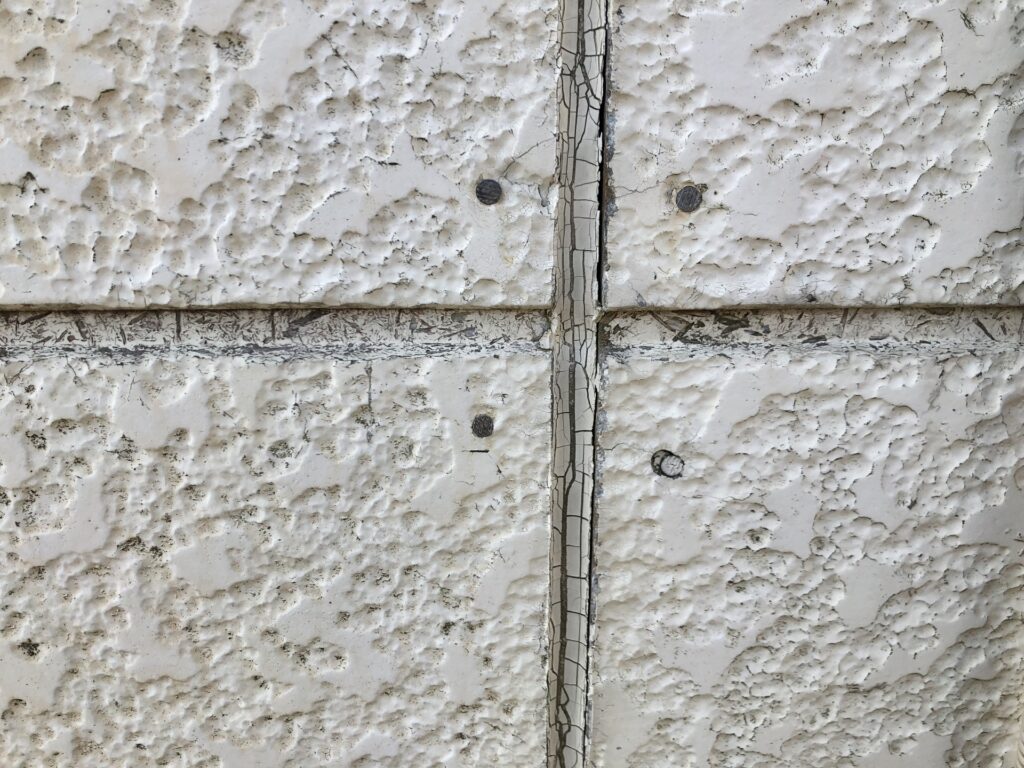

ポイント3:サイディングの留め方

昔の12mm厚サイディングでは、板の表面から直接釘を打ち付けて固定する「釘打ち」が一般的でした。

しかしこの方法では、釘を打った箇所からひび割れが起きやすいという弱点がありました。

現在の14mm厚以上のサイディングでは、専用の金具で引っ掛けて固定する「金具留め」が主流です。

この方法なら外壁の表面に釘頭が出ないため、見た目がすっきりと美しく仕上がります。

また、地震などで建物が揺れた際に、サイディングが金具の上をわずかにスライドして力を逃がすため、ひび割れのリスクを大幅に低減できるというメリットもあります。

ポイント4:下地に使う防水シートの性能

昔の直張り工法では、「アスファルトフェルト」という黒い防水シートが使われていました。

このシートは水を通さない一方で、湿気も通さないという性質を持っていました。

現在の外壁通気工法では、「透湿防水シート」という高機能なシートが使われます。

このシートは、外部からの雨水は完全にブロックしながら、壁の内部にこもった湿気だけを外に逃がすことができる画期的な性能を持っています。

この透湿防水シートの進化が、外壁通気工法の効果を最大限に引き出すための重要な鍵となっています。

4.我が家の壁は大丈夫?直張りサイディングのセルフチェック方法

ご自宅が直張りサイディングかどうか、専門家でなくてもある程度見分けることが可能です。

以下のステップでチェックしてみてください。

ステップ1:建築された年を確認する

最も重要な判断基準は「築年数」です。

建築確認通知書や売買契約書などで、家が建てられた正確な年を確認しましょう。

おおよその目安として、2000年(平成12年)以前に建てられたサイディング外壁の家は、直張り工法である可能性が高いと言えます。

ステップ2:外壁の劣化症状を観察する

直張りサイディングは特有の劣化症状が出やすい傾向があります。

・窓の四隅から斜めに伸びるようなひび割れがある。

・塗膜が風船のようにプクッと膨れている箇所がある。

・サイディングボード自体が反ったり、波打ったりしている。

・北側や日当たりの悪い面の壁に、カビやコケが広範囲に発生している。

これらの症状が複数見られる場合は、壁の内部に湿気が溜まっているサインかもしれません。

ステップ3:基礎と外壁の境目「水切り板金」を確認する

建物の基礎コンクリートと外壁材の間には、「水切り板金」という金属の部材が取り付けられています。

この水切り板金の上端と、外壁材の下端との間に、指が入るくらいの隙間が空いているか確認してください。

この隙間が、通気工法における空気の入口となります。

もし、この隙間がなくシーリング材などで完全に塞がれている、あるいは隙間がほとんどない場合は、直張り工法である可能性が極めて高いです。

ステップ4:軒天の換気口を確認する

外壁通気工法は、壁下部の水切りから取り込んだ空気を、屋根の軒下(軒天)や屋根の頂上(棟)にある換気口から排出する仕組みです。

軒天に等間隔でスリットや穴の開いた換気口が設置されているかも、通気工法かどうかを見分けるヒントになります。

ただし、これらはあくまで簡易的なチェック方法です。

最終的な判断は、専門家による詳細な調査が必要であることを覚えておいてください。

5.間違った選択は致命傷に。直張りサイディングの正しいリフォーム方法

もしご自宅が直張りサイディングであった場合、どのようなリフォームを選択すべきなのでしょうか。

ここでは、それぞれの工法のメリット・デメリットを詳しく解説します。

選択肢1:外壁塗装(原則として非推奨、リスク大)

多くの塗装業者は知識不足や、自社で塗装工事しかできないといった理由から、直張りサイディングに対しても安易に塗装を勧めることがあります。

しかし、これまで解説してきた通り、壁内部の湿気の問題を解決しないまま表面だけをきれいにしても、根本的な解決にはなりません。

むしろ、新しい塗膜で表面を覆ってしまうことで、湿気のわずかな逃げ道さえも塞いでしまい、壁内結露をさらに助長する危険性すらあります。

湿気は通すが水は通さないという「透湿性塗料」もありますが、これはあくまで塗膜の膨れを「抑制」する効果を期待するものであり、壁内結露そのものを防ぐことはできません。

もし、どうしても塗装を選ぶ場合は、施工後に不具合が起きても保証の対象外となる「免責事項」が契約書に含まれていないか、必ず確認するようにしてください。

選択肢2:外壁カバー工法(最も現実的で推奨される方法)

現在の直張りサイディングリフォームにおいて、最も推奨されるのが「外壁カバー工法」です。

これは、既存のサイディング壁の上に防水シートを貼り、その上に胴縁を設置して通気層を確保し、新しい外壁材(主に軽量な金属サイディング)を張る工法です。

この工法により、既存の壁はそのままに、問題だった通気層を新たに作り出すことができます。

これにより壁内結露のリスクが大幅に低減し、建物の長寿命化に繋がります。

また、既存の壁と新しい壁の間に空気層ができるため、断熱性能や遮音性能が向上するという副次的なメリットも得られます。

外観もまるで新築のように一新でき、将来的なメンテナンスの手間も軽減されるため、費用対効果が非常に高いリフォーム方法と言えます。

選択肢3:外壁の張り替え(劣化が深刻な場合の最終手段)

サイディングの劣化が著しく、反りや歪みがひどい場合、また壁内部の下地や柱の腐食が深刻であると診断された場合には、外壁を一度すべて剥がして張り替える「外壁張り替え工法」が必要になります。

壁を剥がすことで、普段は見えない構造体の状態を直接確認し、傷んだ柱の交換や断熱材の入れ替え、耐震補強などを同時に行うことができるのが最大のメリットです。

ただし、既存の外壁の解体費や廃材処分費が別途発生するため、リフォーム費用は3つの選択肢の中で最も高額になり、工期も長くなります。

これはカバー工法では対応できない場合の、いわば最終手段と位置づけられます。

6.【比較表】ひと目でわかる直張りサイディングのリフォーム方法

3つのリフォーム方法の特徴を一覧表にまとめました

ご自身の状況と照らし合わせて検討する際の参考にしてください。

選択肢1:外壁塗装

・評価:◯(非推奨)

・費用:中程度

・工期:短い

・根本的な問題解決:不可能

・メリット:費用が比較的安く、短い工期で完了させることが可能です。

・デメリット:壁の内部に湿気がこもるという根本的な問題は一切解決されません。

そのため、数年で塗膜の膨れや剥がれが再発するリスクが非常に高いです。

建物の構造体を守ることには繋がらず、長期的な視点で見ると賢明な選択とは言えません。

選択肢2:外壁カバー工法

・評価:◎(推奨)

・費用:中程度から高め

・工期:中程度

・根本的な問題解決:可能

・メリット:通気層を新たに設けることで、壁内結露という最大の問題を根本から解決できます

断熱性や遮音性が向上し、光熱費の削減や快適な暮らしにも繋がります。

外観もまるで新築のように一新することが可能です。

・デメリット:外壁塗装と比較すると、初期費用は高くなります。

また、既存の壁の上から新しい外壁材を張るため、窓周りなどが以前より少し厚みのある仕上がりになります。

選択肢3:外壁の張り替え

・評価:◯(最終手段)

・費用:高い

・工期:長い

・根本的な問題解決:可能

・メリット:既存の外壁をすべて撤去するため、壁内部の下地や柱の状態を直接確認し、傷みがあれば修繕できます。

断熱材の交換や耐震補強なども同時に行えるため、建物を根本から再生させることが可能です。

・デメリット:既存外壁の解体費や廃材の処分費が別途発生するため、費用は3つの方法の中で最も高額になります。

それに伴い、工事期間も長くなります。

| 外壁・屋根の状態、ご予算に応じた 適切な工事をご提案いたします。 福岡で外装についてお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。 フリーダイヤル:0120-52-1124 年中無休(9:00-19:00) ✉️ お問い合わせ・無料診断のお申し込みはこちら (24時間受付) |

まとめ

今回は、1990年代から2000年代初頭に建てられた家に多い「直張りサイディング」の問題点と、その対処法について詳しく解説しました。

最後に、この記事の最も重要なポイントを振り返ります。

・2000年頃より前のサイディング外壁は、壁の内部に湿気がこもりやすい「直張り工法」の可能性が高いです。

・直張り工法を放置すると「壁内結露」を引き起こし、家の構造体を腐らせ、耐震性や資産価値を著しく低下させます。

・この問題に対し、安易に外壁塗装を行うことは、根本的な解決にならないばかりか、問題を悪化させるリスクがあります。

・直張りサイディングの最適なリフォームは、通気層を新たに作る「外壁カバー工法」が第一の選択肢となります。

「サイディングのリフォーム=外壁塗装」という一般的なイメージは、直張りサイディングには当てはまりません。

もしかしたら、と不安に思われた方は、まずはこの問題に詳しい専門業者に相談し、ご自宅の状態を正確に診断してもらうことが、大切なお住まいの価値を守るための最も確実な第一歩です。