棟板金の交換費用はいくら?修理相場から火災保険の活用法まで専門家が解説

屋根のてっぺんにある棟板金は、お住まいを雨風から守る非常に重要な部分です。

しかし、普段あまり目にすることがないため、劣化に気づきにくい場所でもあります。

この記事では、棟板金の役割や構造といった基本情報から、具体的な劣化症状、修理や交換にかかる費用の相場まで、専門家の視点で分かりやすく解説します。

さらに、ご加入中の火災保険を修理に活用する方法や、悪質な業者を見分けるポイントなどもご紹介します。

ご自宅のメンテナンス計画を立てる上で、ぜひお役立てください。

1.棟板金とは

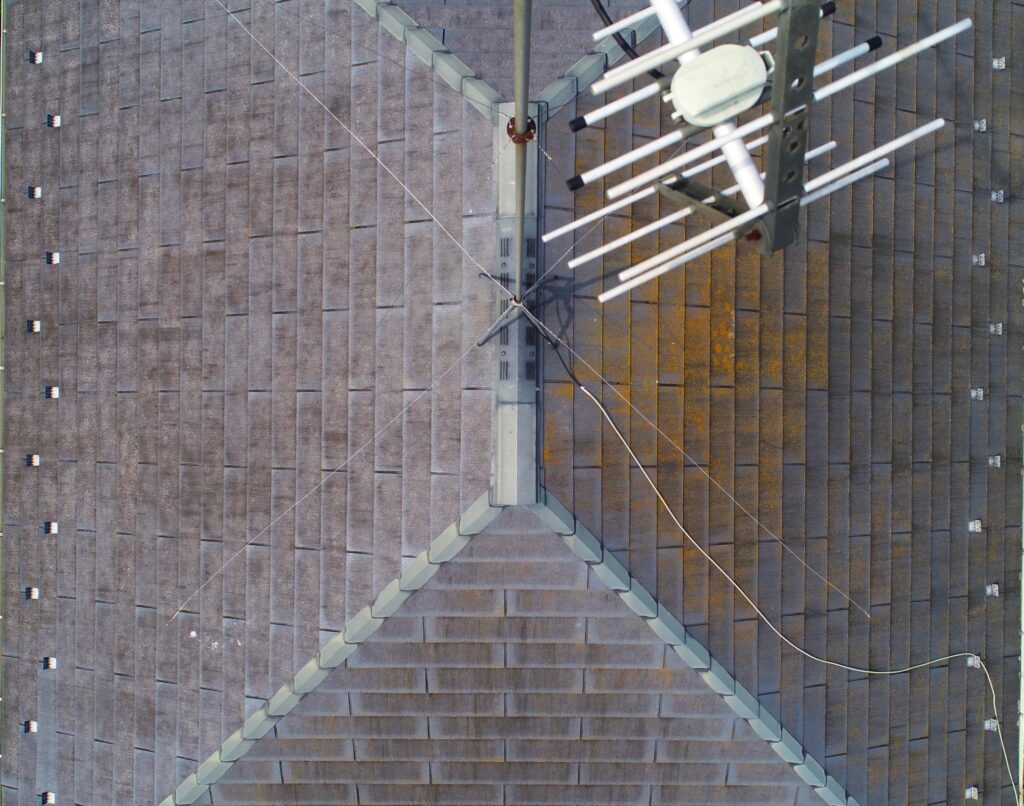

棟板金(むねばんきん)とは、屋根の一番高い場所である「棟(むね)」に被せてある金属製の部材のことです。

屋根の面と面が合わさる頂上部分は、建物の中で最も雨や風の影響を受けやすく、雨漏りを防ぐための重要な役割を担っています。

主にスレート屋根や金属屋根などで、棟の仕上げ材として使用されています。

棟板金の役割

棟板金には、主に3つの大切な役割があります。

・防水機能

屋根の面と面のつなぎ目を覆い、隙間からの雨水の浸入を根本的に防ぎます。

棟板金がなければ、屋根の頂点から簡単に雨漏りしてしまいます。

・屋根材の固定

屋根の頂点部分の屋根材をしっかりと押さえつけ、強風や台風でめくれたり飛散したりするのを防ぎます。

・外観の美しさ

屋根のてっぺんを通る棟板金は、建物の外観デザインを引き締めるアクセントの役割も果たします。

屋根材の色と合わせることで、統一感のある美しい仕上がりになります。

棟板金の構造

棟板金は、いくつかの部材が組み合わさって構成されています。

| 部材名称 | 役割と特徴 |

| 棟板金(棟包み) | 棟全体を覆う金属製のカバーで、主にサビに強いガルバリウム鋼板が使われます。雨や紫外線から内部を守る仕上げ材です。 |

| 棟下地(貫板) | 棟板金を固定するための土台となる板材です。木製、樹脂製、金属製などの種類があり、耐久性に影響します。 |

| 留め具(釘・ビス) | 棟板金を棟下地に固定するための部品です。近年は、釘よりも抜けにくく固定力が高いビスが主流になっています。 |

| 面戸(めんど) | 棟下地と屋根材の間にできる隙間を埋めるための部材です。雨水や虫、鳥などが内部に浸入するのを防ぎます。 |

「棟瓦」との違い

よく似た言葉に「棟瓦(むねがわら)」があります。

これは、スレート屋根や金属屋根で使われる「棟板金」とは異なり、瓦屋根の棟に使われる専用の瓦のことを指します。

施工方法も異なり、棟瓦は土や漆喰、またはビスなどで固定されます。

2.棟板金の寿命

棟板金の一般的な寿命は、およそ15年〜25年と言われています。

ただし、これはあくまで目安であり、立地環境や使用されている部材によって大きく変動します。

特に、築7年〜10年を過ぎたあたりから、留め具である釘の緩みや浮きといった初期症状が見られ始めます。

台風などの自然災害によって、突然破損してしまうケースも少なくありません。

寿命の年数を鵜呑みにせず、定期的な点検をすることが大切です。

棟下地の素材と寿命の関係

棟板金の寿命を大きく左右するのが、内部にある棟下地(貫板)の素材です。

下地が劣化すると、棟板金を固定する力が弱まり、めくれや飛散の原因となります。

| 下地の種類 | 費用 | 耐久性 | 寿命 | 特徴 |

| 木下地 | 安い | 低い | 短い | 昔から使われる一般的な素材ですが、水分を含むと腐食しやすく、経年で痩せて留め具が緩みやすいのが欠点です。 |

| 樹脂下地 | 普通 | 普通 | 普通 | 木下地より腐食に強いですが、熱による伸縮や、ビスの締めすぎによる割れが発生しやすいという弱点があります。 |

| 金属下地 | 高い | 高い | 長い | 腐食や熱変形に強く、非常に高い固定力を長期間維持できます。最も推奨される高耐久な素材です。 |

3.よくある棟板金の劣化症状

棟板金の劣化は、放置すると雨漏りや部材の飛散といった大きなトラブルにつながります。

初期症状のうちにメンテナンスを行うことが重要です。

| 発生段階 | 主な症状 | 症状の詳細 |

| 初期 | 留め具の浮き・抜け | 熱による膨張収縮や風の影響で、固定している釘やビスが徐々に浮き出てきます。最も多い初期症状です。 |

| 初期 | コーキングの劣化 | 板金のつなぎ目を埋めているコーキング材が、紫外線で硬化し、ひび割れたり剥がれたりします。 |

| 中期 | サビの発生 | 表面の塗膜が剥がれた箇所や、傷が付いた部分からサビが発生します。進行すると穴が開くこともあります。 |

| 中期 | 棟板金の変形・めくれ | 留め具が抜けた状態で強風にあおられると、板金が変形したり、端からめくれ上がったりします。 |

| 末期 | 棟板金の飛散 | 劣化が最終段階まで進むと、強風で棟板金が剥がれて飛ばされてしまいます。雨漏りに直結する非常に危険な状態です。 |

4.棟板金の修理費用と交換費用の相場

棟板金の工事費用は、劣化の状況や工事の範囲によって大きく異なります。

また、以下の費用に加えて、安全に作業するための足場の設置費用(15万〜25万円程度)が別途必要になることが一般的です。

棟板金の修理費用

劣化が軽微な場合の補修費用です。

| 工事内容 | 費用の目安 |

| ビス増し打ち・簡易補修 | 1万~3万円/箇所 |

| 一部差し替え(約3.6m) | 2.5万~4.5万円/本 |

| 錆止め塗布・シール補修 | 数千円~数万円(範囲による) |

棟板金の交換費用

棟板金と内部の棟下地をすべて新しくする工事の費用です。

| 工事内容(下地の種類) | 費用の目安(1mあたり) |

| 棟板金交換+木下地 | 4,000円~5,000円/m |

| 棟板金交換+樹脂下地 | 4,500円~5,500円/m |

| 棟板金交換+金属下地 | 5,000円~6,000円/m |

換気棟の取り付け費用

棟板金の交換と同時に、屋根裏の湿気や熱を排出する「換気棟」を設置することもおすすめです。

| 工事内容 | 費用の目安 |

| 換気棟の取り付け | 2.5万~5万円/箇所 |

5.棟板金の点検方法と点検の目安

棟板金の劣化は、7年〜10年頃から現れ始めます。

この時期を目安に、一度点検を行うことをおすすめします。

また、大きな台風が過ぎ去った後なども点検のタイミングです。

自分で棟板金を点検する場合

ご自身で確認する場合は、絶対に屋根に登らないでください。

転落事故の危険性が非常に高いです。

建物の少し離れた場所から双眼鏡を使ったり、自宅の2階の窓から確認したりしましょう。

「板金の浮き」、「サビによる変色」、「部品の欠落」がないかチェックします。

また、台風の後に庭や家の周りに金属片などが落ちていないかも確認してください。

屋根の専門業者に点検してもらう

最も安全で確実なのは、専門業者に依頼する方法です。

専門家が屋根に登り、留め具の状態や下地の腐食、つなぎ目の処理など、素人では判断が難しい部分まで詳細にチェックしてくれます。

業者によってはドローンを使った点検も可能なので、屋根に人を登らせるのが不安な場合でも安心です。

| 外壁・屋根の状態、ご予算に応じた 適切な工事をご提案いたします。 福岡で外装についてお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。 フリーダイヤル:0120-52-1124 年中無休(9:00-19:00) ✉️ お問い合わせ・無料診断のお申し込みはこちら (24時間受付) |

6.棟板金のメンテナンス方法

メンテナンス方法は、劣化状況に応じて「軽微な補修」と「交換」の2つに大別されます。

棟板金の軽微補修

あくまで応急処置、または劣化の進行を遅らせるためのメンテナンスです。

- ビスの増し打ち

浮いてしまった釘を打ち直し、その周辺に新しくビスを打って固定力を強化します。 - 防水テープ・コーキング補修

劣化したコーキングを打ち替えたり、ひび割れた部分を補修したりして、水の浸入を防ぎます。 - 錆止め塗布

発生したサビをケレン作業で除去し、錆止め効果のある塗料を塗布します。

棟板金の交換

棟板金の変形や下地の腐食が疑われる場合は、根本的な解決策である交換工事が必要です。

交換する際は、表面の板金だけでなく、内部の棟下地(貫板)も必ず新しいものに交換しましょう。

このとき、耐久性の高い樹脂製や金属製の下地を選ぶことで、将来のメンテナンスの手間とコストを削減できます。

7.棟板金の施工方法

棟板金の施工方法は、屋根材の種類によって異なります。

適切な施工方法を選ぶことが、棟板金の寿命を延ばすことにつながります。

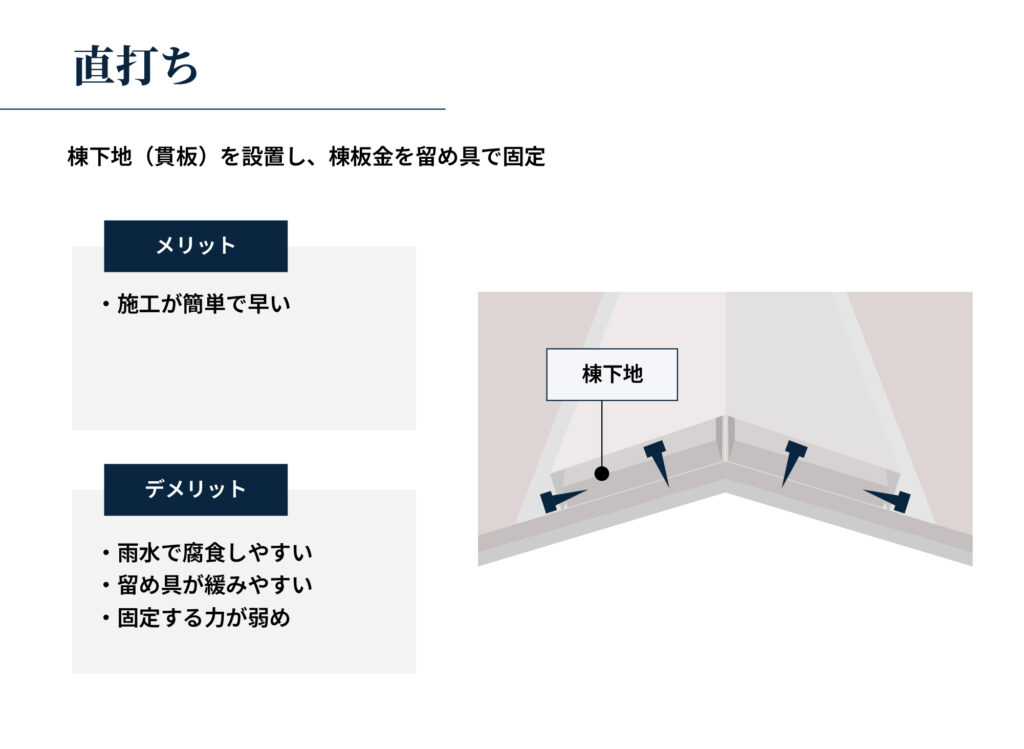

①直打ち

直打ちは、スレート屋根やアスファルトシングル屋根などに広く用いられる最も一般的な施工方法です。

屋根材の上に直接、棟下地と棟板金をビスや釘で固定するため、施工スピードが速くコストを抑えられるのが特徴です。

しかし、構造上、棟下地部分から雨水が浸入しやすい弱点もあります。

そのため、防水テープやシーリング材で補強しながら施工することが重要です。

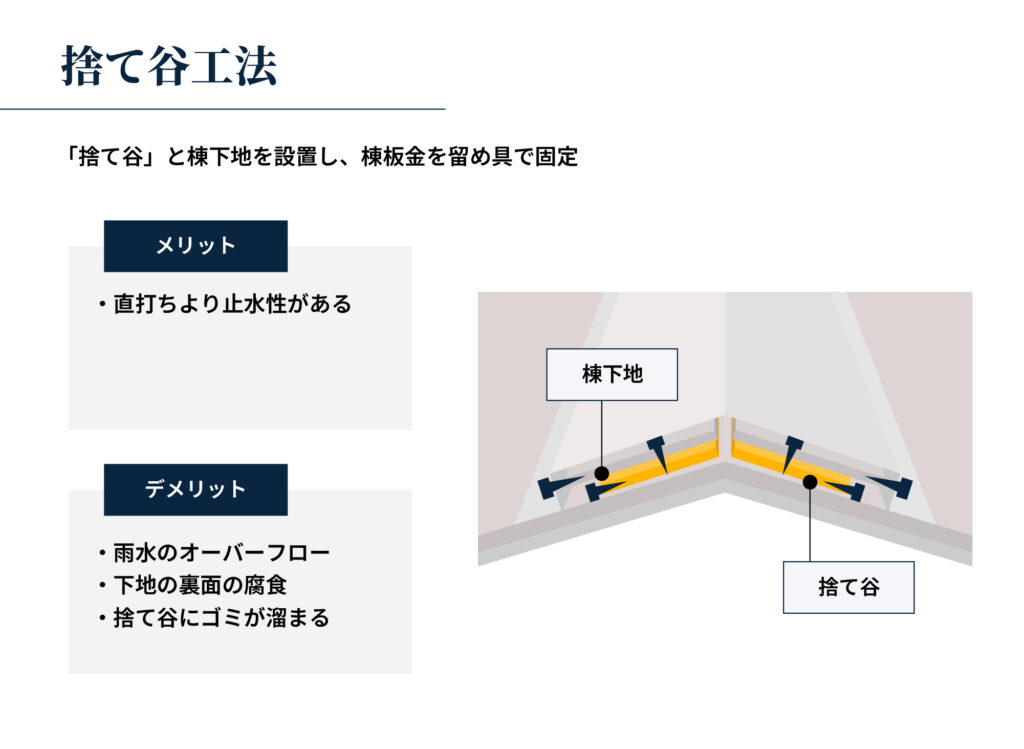

②捨て谷工法

捨て谷工法は、金属屋根の棟部分に防水性を高めるための板金(捨て谷)を設置する施工方法です。

棟下地の下に捨て谷を敷き込むことで、万が一雨水が浸入しても、板金が水を受け止めて屋外へ排水する構造になっています。

直打ち工法に比べて雨仕舞いが優れており、長期的な防水性能を確保できる点が大きなメリットです。

主に金属屋根のリフォームや新築で採用される、信頼性の高い施工方法といえます。

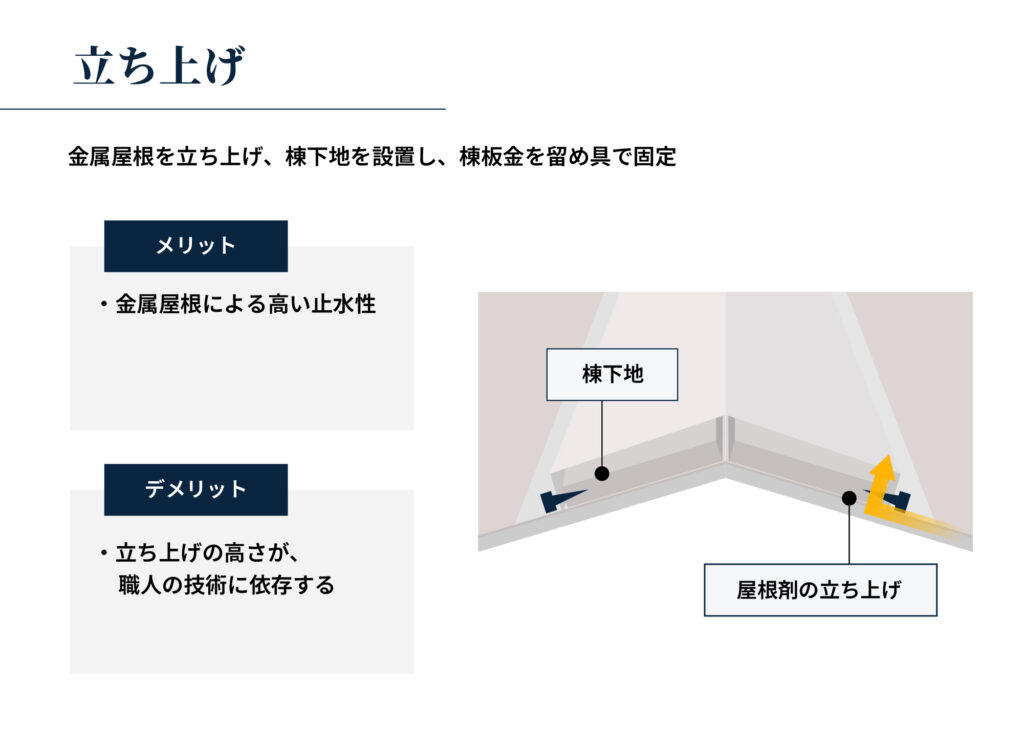

③立ち上げ

立ち上げは、金属屋根材の端部を折り曲げて壁のような立ち上がりを作ることで雨水の浸入を防ぐ高防水型の工法です。

屋根材自体を立ち上げるため、棟板金との接合部に水が入りにくく、極めて高い防水性と耐風性を実現します。

ただし、精密な加工と施工技術が求められるため、熟練した職人による丁寧な施工が不可欠です。

特に風雨が強い地域や、屋根勾配が緩い建物で効果を発揮します。

| 施工方法 | 主な屋根材 | 特徴 |

| 直打ち | スレート、アスファルトシングルなど | 屋根材の上に直接、棟下地と棟板金を固定する最も一般的な工法です。施工が早い反面、雨水が浸入しやすい構造でもあります。 |

| 捨て谷工法 | 金属屋根 | 棟下地の下に「捨て谷」という防水用の板金を設置する工法です。直打ちよりも防水性が向上します。 |

| 立ち上げ | 金属屋根 | 金属屋根材の端を立ち上げて壁を作り、水の浸入を防ぐ工法です。高い防水性を持ちますが、職人の技術力が求められます。 |

8.棟板金の交換の流れ

一般的な棟板金交換工事は、以下の手順で進められます。

- 既存棟板金の撤去

まず、古い棟板金と留め具をすべて取り外します。 - 下地の確認・交換

内部の棟下地(貫板)を撤去し、新しい下地材を取り付けます。このとき、腐食しにくい樹脂製や金属製の下地が推奨されます。 - 面戸の取り付け

屋根材との隙間を埋めるため、面戸を取り付けます。 - 新規棟板金の取り付け

新しい棟板金を被せ、パッキン付きのビスなど抜けにくい留め具でしっかりと固定します。 - つなぎ目の処理

板金のつなぎ目(取り合い)などをシーリング材で埋め、防水処理を施します。 - 完了検査

最後に、固定状況や防水処理に問題がないかを入念にチェックして工事完了です。

9.火災保険で棟板金を修理する方法

台風による強風、雹(ひょう)、大雪などが原因で棟板金が破損した場合は、ご加入の火災保険が適用される可能性があります。

経年劣化による破損は対象外ですが、自然災害が原因と認められれば、保険金で修理費用をまかなえる場合があります。

火災保険の申請手順

- 被害状況の記録

まずは安全を確保した上で、被害箇所の写真を撮るなどして記録を残します。 - 保険会社へ連絡

契約している保険会社や代理店に連絡し、被害の状況を伝えます。保険証券を手元に準備しておくとスムーズです。 - 専門業者へ調査と見積もりを依頼

信頼できる修理業者に連絡し、被害状況の調査と、保険申請に必要な「被害報告書」「見積書」「被害箇所の写真」の作成を依頼します。 - 保険会社へ書類を提出

業者が作成した書類を、保険会社指定の申請書と共に提出します。 - 保険会社による審査・認定

保険会社(または委託された鑑定人)が書類と現地の状況を調査し、保険金の支払額を決定します。 - 保険金の入金・工事の実施

保険金が振り込まれた後、業者と契約し、修理工事を開始します。

「保険金を使えば無料で修理できる」と勧誘してくる業者には注意が必要です。

まずはご自身で保険会社に連絡し、信頼できる地元の工事業者に相談しましょう。

10.悪質な業者と手抜き工事への対策

棟板金の修理では、悪質な業者によるトラブルも報告されています。

大切な住まいを守るために、対策のポイントを知っておきましょう。

悪質な点検商法の手口

- 突然訪問してきて「屋根の板金が浮いているのが見えた」と不安をあおる。

- 「無料で点検します」と言って屋根に登り、わざと屋根を壊して写真を撮る。

- 「今すぐ契約すれば割引する」とその場での契約を執拗に迫る。

被害に遭わないためのポイント

- 突然の訪問業者を安易に屋根に登らせない。

- その場で絶対に契約しない。

- 複数の信頼できる業者から相見積もりを取る。

- 契約を急かされたり、少しでも不安を感じたら、きっぱりと断る。

よくある手抜き工事の事例

- 下地を交換しない

古い腐った下地をそのまま使い、上から新しい板金を被せる。 - 脳天打ち

板金の真上からビスを打つ。雨水が直接浸入する原因になります。 - シーリング頼りの施工

適切な板金加工をせず、隙間をすべてシーリングで埋めてごまかす。

信頼できる業者を選ぶには、工事内容や使用する部材について具体的に分かりやすく説明してくれるか、また、見えなくなる下地部分などの工程写真をきちんと撮って報告してくれるか、といった点を確認することが重要です。

11.棟板金についてのよくある質問

一般的には15年〜25年が目安ですが、環境によって異なります。

築7年〜10年を過ぎたら、一度専門家による点検をおすすめします。

あります。

施工不良や、耐久性の低い木下地が使われている場合、築年数が浅くても台風などで飛散する可能性があります。

釘の浮きなど初期症状で、下地に問題がなければ部分的な修理で対応可能です。

板金の変形やサビが広範囲に発生している場合は、下地を含めた交換が必要です。

原則として必要です。

職人の安全確保と、丁寧で確実な作業を行うために足場の設置が推奨されます。

まとめ

棟板金は、屋根の頂上で建物を守る重要な役割を担っています。

その寿命は下地材の選択や施工品質に大きく左右されるため、劣化が見られた際には信頼できる専門家への相談が不可欠です。

福岡で外装リフォームをご検討中のトラストホームは、建物を知り尽くしたプロの視点で、お客様のお住まいの状態に最適なプランをご提案します。

私たちは、下請けに任せない職人直営の自社施工にこだわり、高品質な工事を適正価格でご提供することをお約束します。

中間マージンを徹底的にカットし、福岡の気候風土を熟知した地元企業ならではの迅速な対応で、お客様の大切な住まいを末永くお守りします。

棟板金の点検から修理・交換、火災保険の申請サポートまで、屋根に関するお悩みは、ぜひトラストホームにご相談ください。