【屋根リフォームの基礎知識】構造・部位・材料の用語をプロが完全解説

屋根のリフォームを考え始めた時、業者から渡された見積書を見て戸惑った経験はありませんか。

そこには「ケラバ」や「ルーフィング」など、聞き慣れない専門用語が並んでいたかもしれません。

屋根には非常に多くの部位や部材があり、それぞれに固有の名称がついています。

これらの用語を少しでも知っておくことには、大きなメリットがあります。

まず、業者からの提案や説明を深く理解できるようになります。

打ち合わせが円滑に進み、ご自身の希望をより正確に伝えられるようにもなるでしょう。

さらには、お客様に知識があると分かれば、業者側もより一層丁寧な対応をしてくれることが期待できます。

この記事では、外装リフォームの専門家として、知っておくと必ず役立つ屋根の構造と用語を、誰にでも分かるように解説していきます。

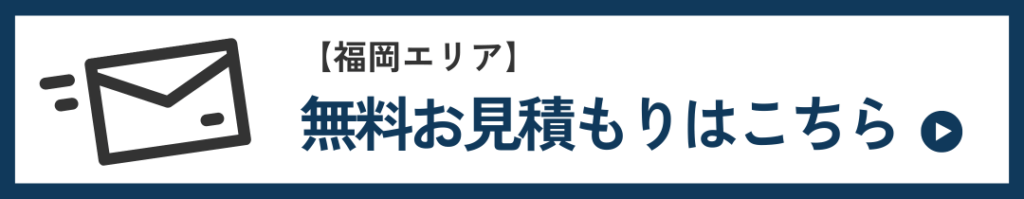

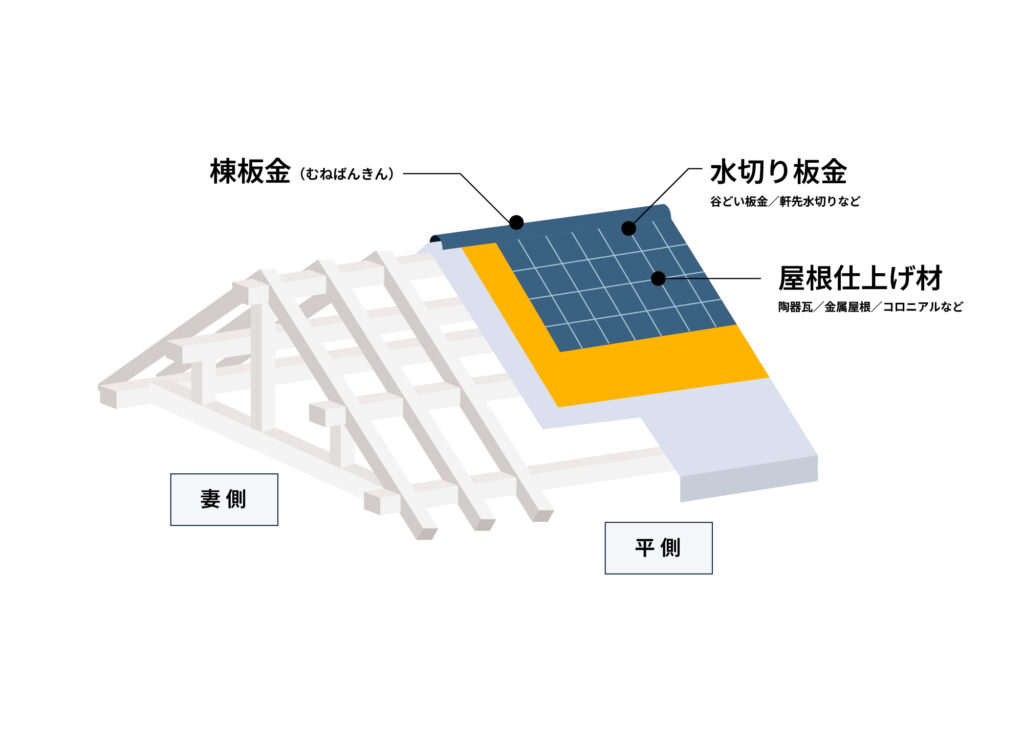

屋根の基本構造について

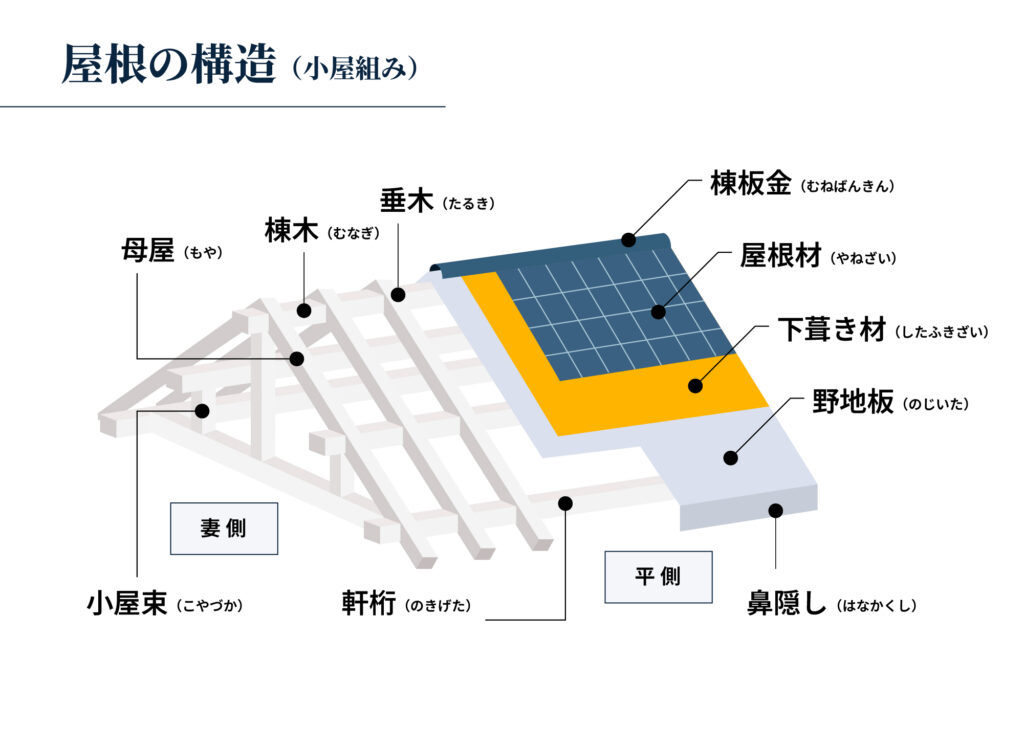

・小屋組(こやぐみ)

屋根全体を支える骨組みの部分を指します。

一般的に「屋根裏」や「天井裏」と呼ばれる空間がこの部分にあたります。

地面と垂直に立つ「小屋束(こやづか)」を柱とし、その上に水平方向の部材である「母屋(もや)」や、屋根の傾斜に合わせて斜めに取り付けられる「垂木(たるき)」といった部材で立体的に組まれています。

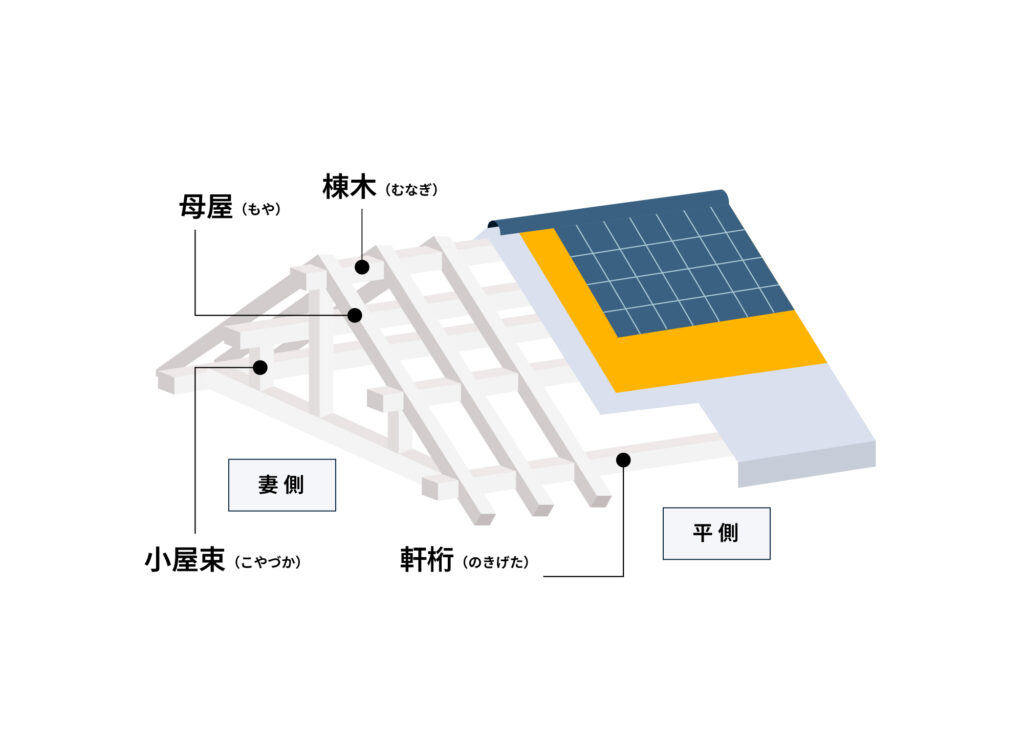

・屋根下地(やねしたじ)

屋根材の下に隠れている、防水や構造を支えるための重要な層です。

骨組みである垂木の上に、野地板(のじいた)という板を張り、その上にルーフィング(防水シート)を敷くのが一般的です。

・屋根仕上げ(やねしあげ)

屋根の最も外側にあたる、普段私たちの目に見えている部分を指します。

これは大きく分けて、屋根材本体と、板金部材(役物)の二つで構成されています。

屋根材本体とは、ルーフィングの上に設置される瓦、スレート、金属板などのことです。

例えば瓦屋根の場合、「瓦桟(かわらざん)」と呼ばれる木材を下地に取り付け、そこに瓦を一枚ずつ引っ掛けるようにして固定していきます。

そしてもう一つの重要な要素が、屋根の接合部や端部からの雨水の浸入を防ぐ板金部材です。

この防水処理は「雨仕舞い(あまじまい)」と呼ばれ、屋根の生命線とも言える工程です。

屋根の頂上に取り付ける「棟板金」や、壁との取り合いに設置する「雨押さえ板金」などがこれにあたります。

これらの板金部材は、屋根材本体と同じか、それ以上に重要な役割を担っていると覚えておきましょう。

屋根の「外側」に見える各部位の名称(11選)

1.棟(むね)

屋根の面と面が合わさる、一番高い頂上部分です。

風雨の影響を最も受けやすく、住宅の中でも特に不具合が起きやすい箇所として知られています。

2.軒先(のきさき)

屋根の低い側で、外壁から外に出っ張っている先端部分を指します。

この外壁から軒先までの出っ張りの長さを「軒の出(のきので)」と呼びます。

軒先には、雨水を適切に雨樋へ流すために「軒先板金(のきさきばんきん)」という金属部材が取り付けられます。

屋根に降った雨水が集中的に流れる場所であるため、屋根の中でも特に腐食や劣化が進みやすい場所の一つです。

近頃デザイン性から軒の出がない「軒ゼロ住宅」も増えていますが、雨漏りのリスクが高まるため注意が必要です。

3.軒天(のきてん)

軒先の裏側にある天井部分のことです。

屋根の内部構造を隠し、外観をすっきりと見せる役割があります。 湿気がこもりやすく、雨染みやカビが発生することもあります。

4.ケラバ

切妻屋根や片流れ屋根において、雨樋がついていない側の端の部分です。

妻(つま)側とも呼ばれます。

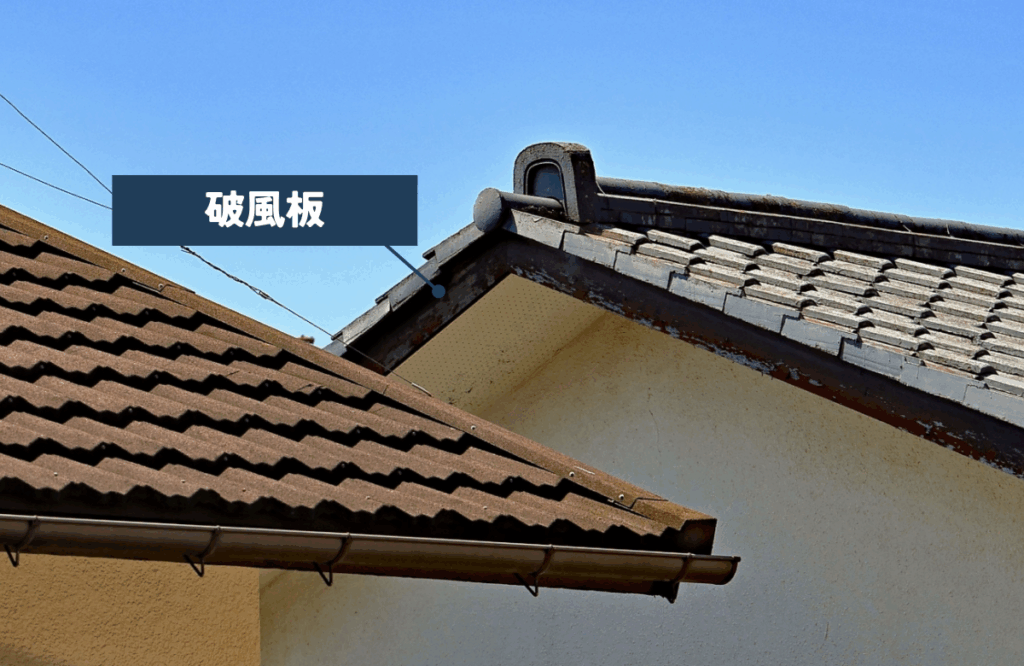

5.破風板(はふいた)

ケラバの先端に取り付けられている板のことです。

その名の通り風が強く当たる場所で、紫外線や雨の影響も直接受けるため、劣化しやすい部位です。

6.鼻隠し(はなかくし)

軒先の先端に取り付けられている板のことです。

雨樋(あまどい)を取り付けるための下地としての役割も担っています。

7.雨どい(あまどい)

屋根に降った雨水を集めて、地面の排水口へと導くための設備です。

軒先に取り付けられる横方向のものを「軒樋(のきどい)」、壁に沿って縦方向に取り付けられるものを「縦樋(たてどい)」と呼びます。

8.庇(ひさし)

窓や出入口の上に設置される、小さな屋根のことです。

霧除け(きりよけ)とも呼ばれ、日差しや雨の吹き込みを防ぐ役割があります。

9.下屋根(げやね)

2階建ての家で、1階部分に設置されている屋根を指します。

2階の屋根は「大屋根(おおやね)」と呼び区別します。

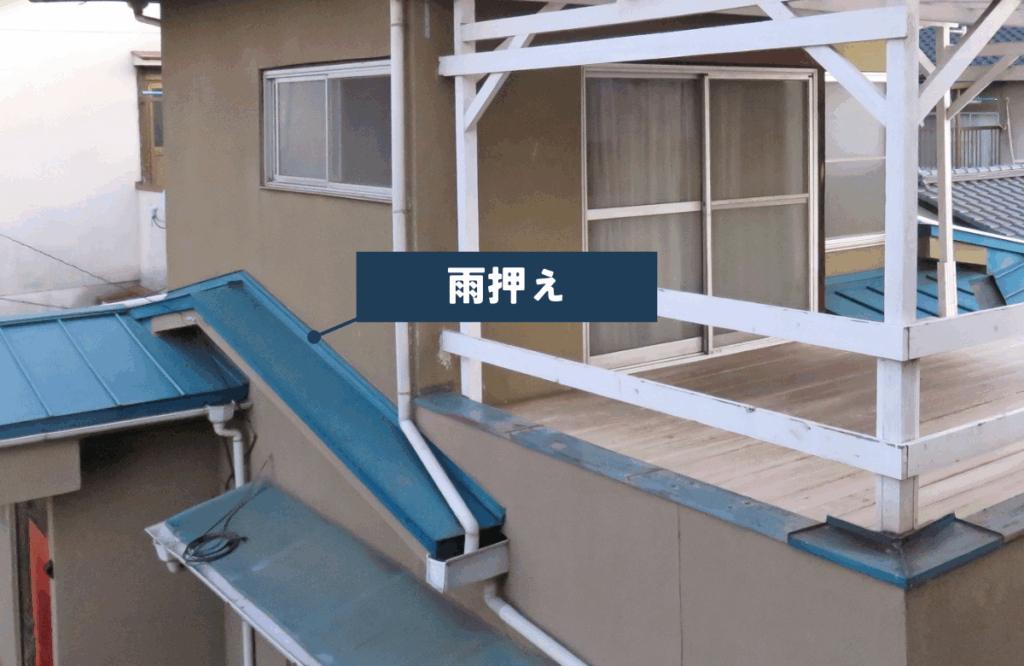

10.雨押え(あまおさえ)

下屋根と外壁が接する部分に取り付けられる板金部材です。

壁と屋根の隙間から雨水が浸入するのを防ぐ、非常に重要な役割を持ちます。

11.谷(たに)

屋根の面と面が内側に入り組んで谷のようになっている部分です。

雨水が集中して流れるため、雨漏りのリスクが最も高い箇所の一つとされています。

| 外壁・屋根の状態、ご予算に応じた 適切な工事をご提案いたします。 福岡で外装についてお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。 フリーダイヤル:0120-52-1124 年中無休(9:00-19:00) ✉️ お問い合わせ・無料診断のお申し込みはこちら (24時間受付) |

屋根の「内側」を構成する部材の名称

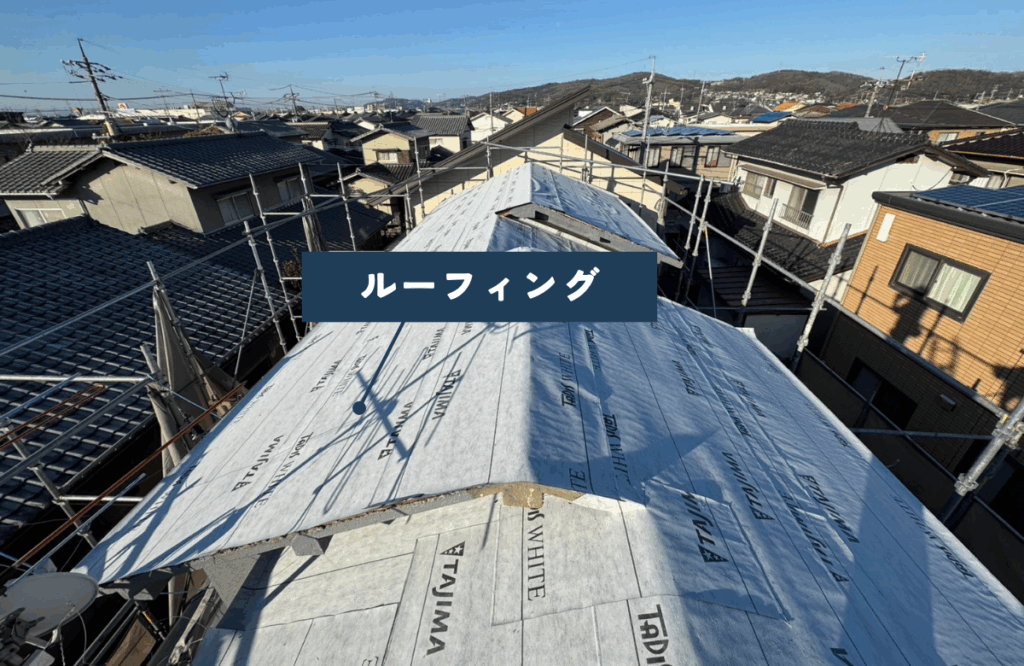

1.ルーフィング

野地板の上に敷かれる防水シートです。

下葺き材(したぶきざい)とも呼ばれます。

万が一屋根材の隙間から雨水が浸入しても、このルーフィングが最終的な防水の砦となります。

建物全体を守る上で、最も重要な建材と言っても過言ではありません。

2.野地板(のじいた)

ルーフィングや屋根材を固定するための下地となる板です。

この野地板が湿気や雨漏りで腐食すると、屋根材を固定する力が弱まり、強風で屋根が剥がれる原因になります。

3.垂木(たるき)

屋根の骨組みの一部で、野地板を支えるために一定間隔で斜めに取り付けられる木材です。

4.貫板(ぬきいた)

主に棟板金を固定するために、その下地として設置される板材です。

木製のものが一般的ですが、腐食しにくく耐久性の高い樹脂製や金属製のものもあります。

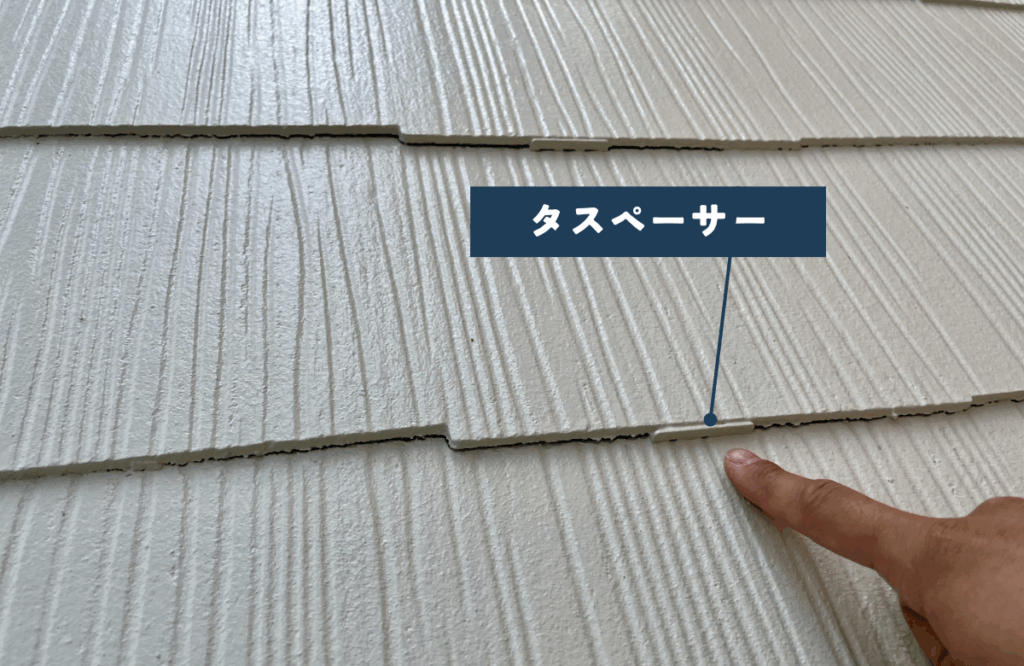

5.タスペーサー

スレート屋根を塗装する際に使用される、小さな部材です。

スレートの板と板の間に隙間を作り、水の通り道を確保することで、塗装後の雨漏り(毛細管現象)を防ぎます。

6.換気棟(かんきむね)

屋根裏にこもった熱気や湿気を外部に排出するための換気部材です。

棟の部分に取り付けられ、室内の温度上昇を抑えたり、結露を防いで建物の耐久性を高める効果があります。

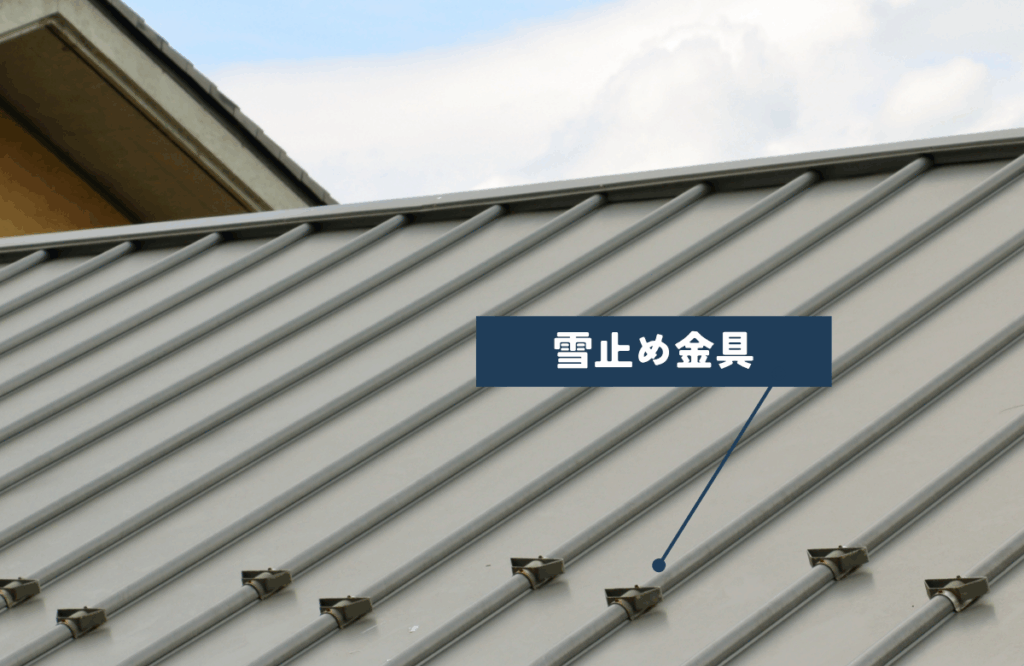

7.雪止め金具(ゆきどめかなぐ)

屋根に積もった雪が、大きな塊となって一度に滑り落ちるのを防ぐために取り付ける金具です。

隣家や通行人に被害を与えないための重要な設備です。

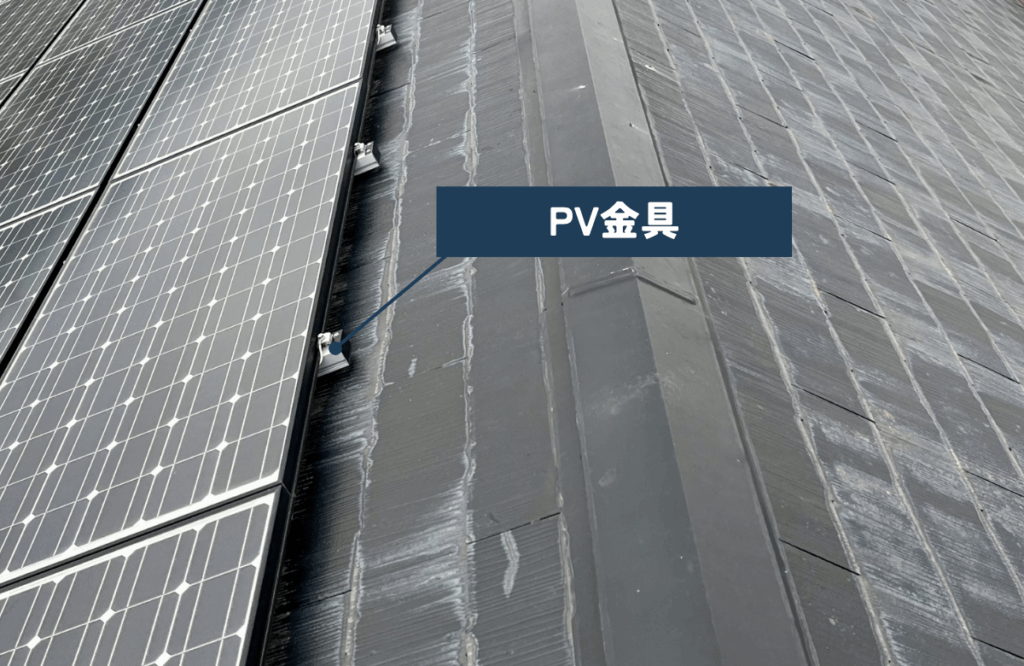

8.PV金具(ぴーぶいかなぐ)

屋根に太陽光パネル(Photovoltaics)を設置する際に使用する専用の取り付け金具です。

鉄製とアルミ製の2種類があります。

屋根の「表面」を覆う仕上げ材の種類(7選)

1.瓦屋根

古くから日本の家屋で使われてきた、最も耐久性の高い屋根材の一つです。

粘土を焼いた陶器瓦や、セメントを主成分とするセメント瓦などがあります。

2.スレート屋根

セメントを薄い板状に加工した屋根材で、「コロニアル」や「カラーベスト」という商品名で知られています。

新築の戸建て住宅で広く採用されています。

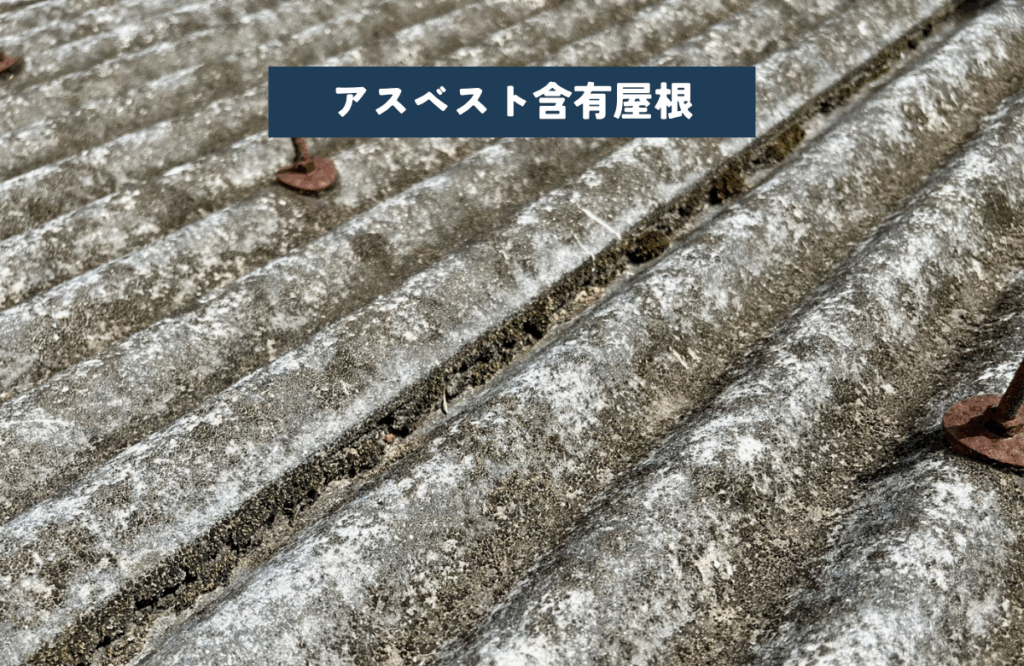

3.アスベスト含有屋根

2004年以前に製造されたスレート屋根材には、健康被害が懸念されるアスベスト(石綿)が含まれている可能性があります。

リフォームの際には、撤去や処分に特別な規制があるため注意が必要です。

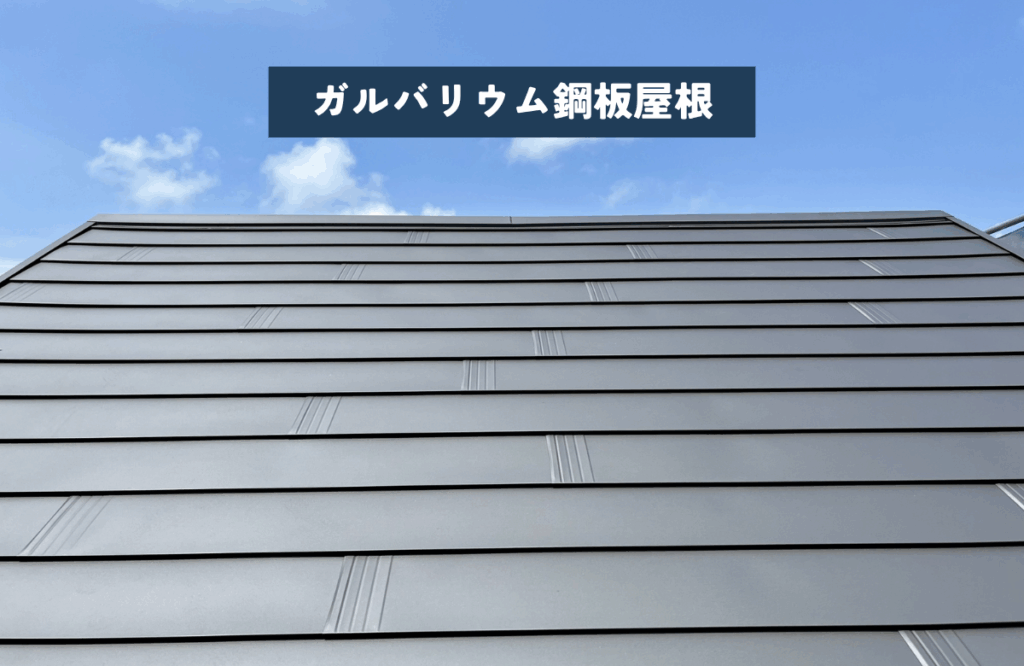

4.ガルバリウム鋼板屋根

錆びにくく耐久性の高いガルバリウム鋼板を使用した金属屋根です。

軽量で建物への負担が少なく、カバー工法などのリフォームで人気があります。

5.トタン屋根

ガルバリウム鋼板が登場する前に主流だった、亜鉛めっき鋼板製の金属屋根です。

現在ではあまり使われませんが、昔ながらの建物でよく見られます。

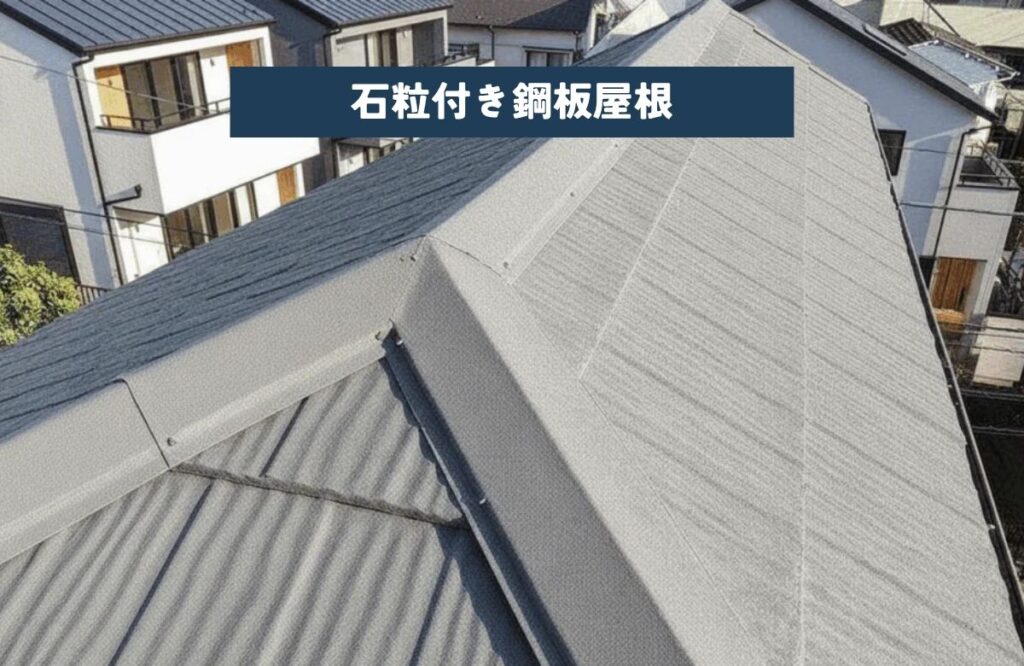

6.石粒付き鋼板屋根

鋼板の表面に自然石の粒をコーティングした屋根材です。

デザイン性が高く、石粒による遮音性や断熱性の向上が期待できます。

7.アスファルトシングル

ガラス繊維のシートにアスファルトを浸透させ、表面に石粒を吹き付けたシート状の屋根材です。

柔軟性が高く、複雑な形状の屋根にも対応しやすい特徴があります。

屋根の「形」の名称

1.片流れ(かたながれ)

片流れ屋根は、一方向のみに傾斜を持つシンプルな形状の屋根です。

無駄のない直線的なデザインが特徴で、モダンでスタイリッシュな印象を与えることから、近年の新築住宅やデザイナーズ住宅で人気が高まっています。

2.切妻(きりづま)

二つの面が中央の棟で合わさる、一般的な三角形の屋根です。

構造がシンプルで雨漏りしにくいとされています。

3. 寄棟(よせむね)

四つの方向に傾斜面がある屋根の形状です。

落ち着いた印象を与え、風に対する抵抗力が高いのが特徴です。

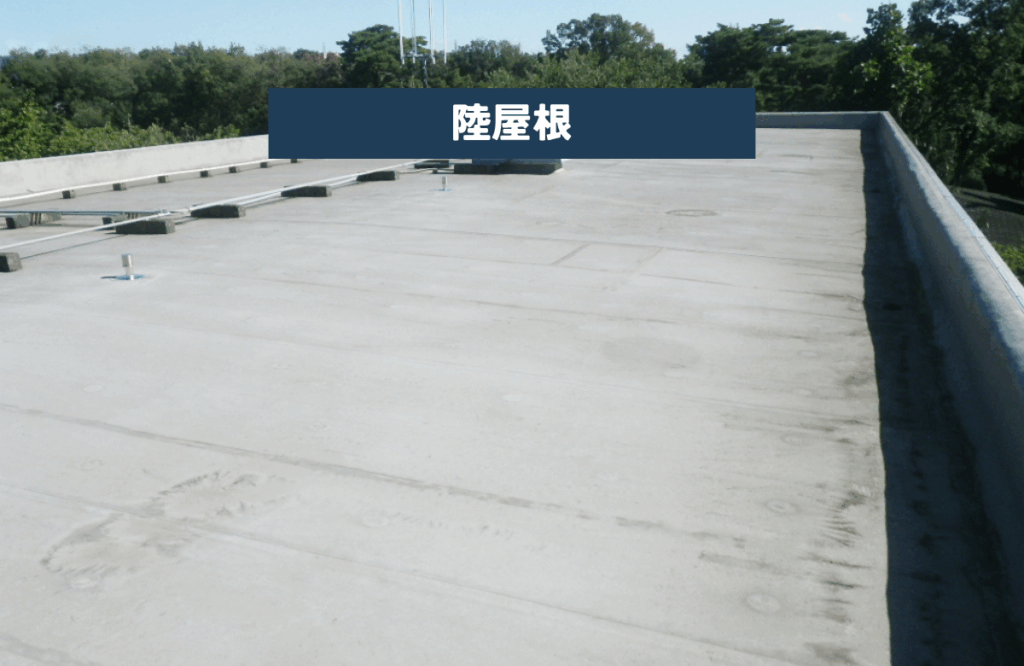

4. 陸屋根(ろくやね)

傾斜のない、平らな形状の屋根です。

「りくやね」とも読みます。

マンションやビルで多く見られ、防水層による防水処理が施されています。

知っておきたい「作業・その他」の用語

最後に、リフォーム工事に関連する行為や状態を表す言葉をいくつか紹介します。

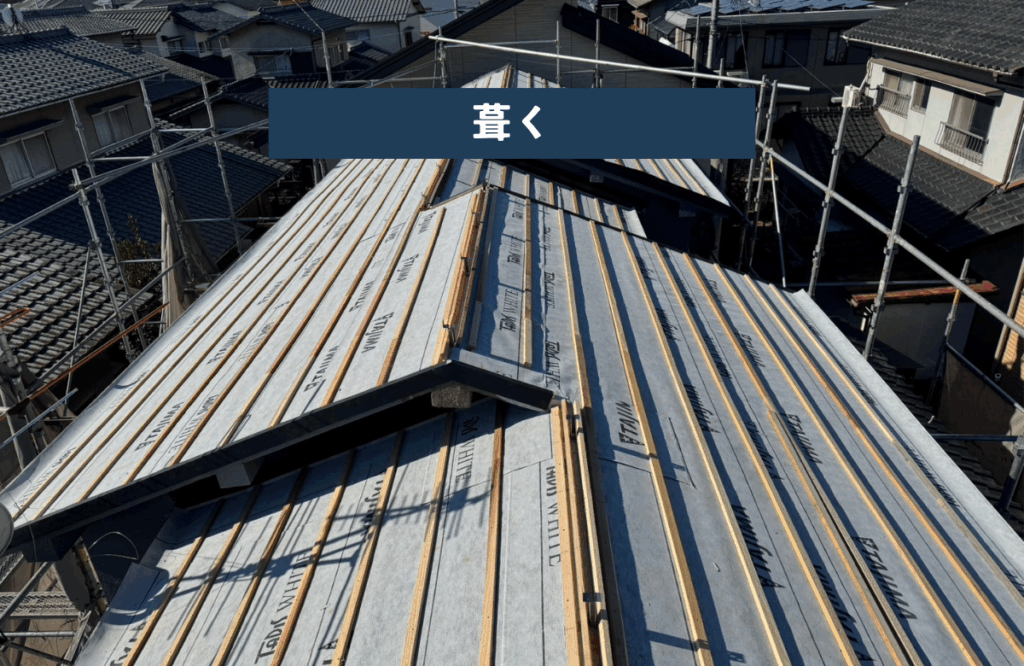

1.葺く(ふく)

屋根材を張って、屋根を仕上げる作業そのものを指します。

既存の屋根を撤去して新しくすることを「葺き替え(ふきかえ)」と言います。

2.雨仕舞い(あまじまい)

建物内部に雨水が浸入しないように、板金部材などを使って防水処理を施すことです。

屋根工事において、職人の技術力が最も問われる部分です。

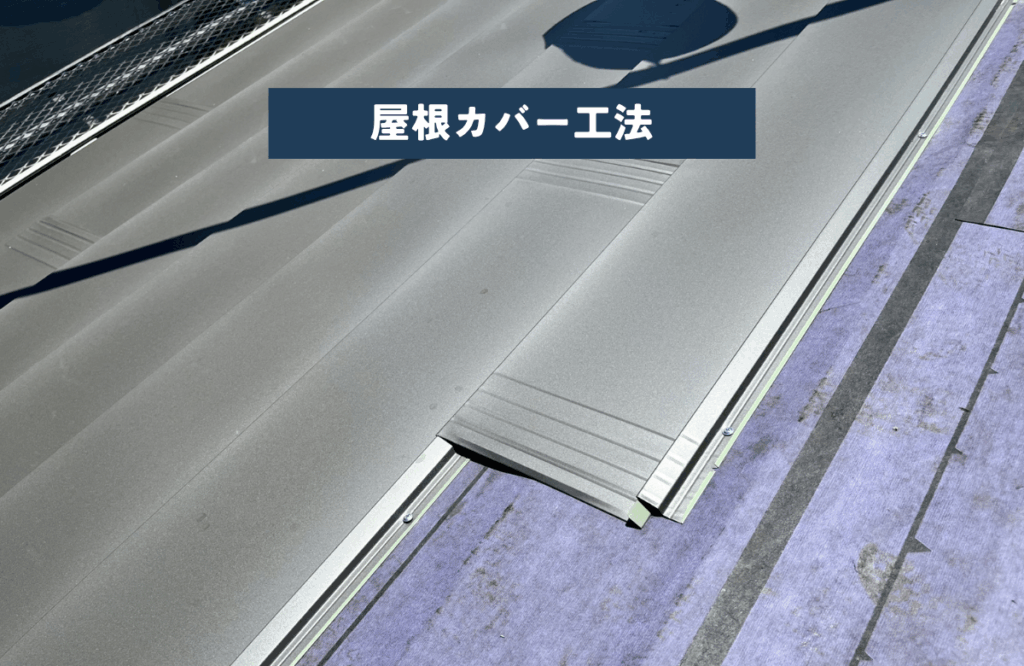

3.屋根カバー工法

既存の古い屋根材の上から、新しい軽い屋根材を被せて覆うリフォーム方法です。

葺き替えに比べて工期が短く、費用を抑えられるメリットがあります。

4.勾配(こうばい)

屋根の傾斜の度合いのことです。

傾きが急なほど水はけは良くなりますが、屋根の面積が広くなり費用が上がります。

5. 下地調整(したじちょうせい)

下地調整とは、屋根材を葺く前に下地の凹凸をなくし、平らな状態に整える作業のことです。

屋根の仕上がりや耐久性を左右する重要な工程であり、特に古い屋根のリフォームでは欠かせません。

この作業は、主に土葺き屋根(つちぶきやね)と呼ばれる昔ながらの屋根構造で必要になります。

約40年以上前までは、瓦を土で固定する「土葺き工法」が一部地域で採用されていましたが、現在では耐震性の低下や屋根の歪みのリスクから新築ではほとんど用いられません。

6. 屋根通気工法(やねつうきこうほう)

屋根下地の中に空気の通り道を設ける工法です。

湿気を逃がして結露を防ぎ、屋根の耐久性を高める効果があります。

まとめ

今回は、屋根の構造と各部の名称について詳しく解説しました。

一度に全ての用語を覚える必要はありません。

業者との打ち合わせや、見積書を確認する際に、この記事を辞書のようにご活用いただければ幸いです。

正しい知識を持つことは、適切なリフォーム業者を選び、ご自宅を長持ちさせるための大切な第一歩となります。

トラストホームでは、この記事で解説したような屋根の構造や各部材の役割を熟知したプロの職人が、お客様の大切なご自宅を丁寧に診断いたします。

なぜこの工事が必要なのか、専門用語も分かりやすくご説明し、お客様が心から納得できる最適なプランをご提案することをお約束します。

福岡の気候風土を理解した自社職人が、一つひとつの工程を責任を持って施工することで、長期にわたって安心できる住まいを実現します。

福岡の屋根に関するお悩みやご相談は、ぜひトラストホームにお任せください。